En Mariposas y orugas (Volvoretas e eirugas), trataremos de acercarnos al mundo de los lepidópteros desde diferentes puntos de vista. A través de sencillos esquemas y fotografías de detalle, aprenderemos a diferenciar aquellas especies que guardan más parecido entre sí. Hablaremos de metamorfosis y plantas nutricias de las mariposas, de épocas de vuelo, de migraciones, de libros de mariposas nocturnas y diurnas, de especies amenazadas, de camuflaje y de muchas cosas más!

martes, 17 de diciembre de 2013

martes, 3 de diciembre de 2013

Pararge aegeria, Lasiommata maera y Lasiommata megera: claves visuales para no confundirlas más

El trío de mariposas que nos

ocupa hoy suele causar algún que otro quebradero de cabeza al observador

inexperto debido al gran parecido que parecen presentar a primera vista: la Pararge aegeria (Mariposa de los muros), la Lasiommata megera (Saltacercas) y la Lasiommata maera (Pedregosa).

Las tres lucen un bonito vestido

de escamas marrón oscuro salpicado de una serie de manchas más o menos grandes

de color anaranjado, todo ello acompañado de un destacado ocelo negro con

pupila blanca cerca del ápice en el anverso las alas delanteras y una serie de

tres o cuatro más en la zona post-discal de las alas traseras.

.JPG) |

| Pararge aegeria |

|

| Lasiommata megera |

.JPG) |

| Lasiommata maera |

Sin embargo, además de

semejanzas, si nos detenemos un momento y comparamos con cierto detenimiento

estas tres mariposas, pronto podremos identificar una serie de caracteres

clave que nos ayudarán a diferenciarlas sin dificultad y sin miedo a

equivocarnos:

- El ocelo próximo al ápice de las alas delanteras

- La decoración de la celda por el anverso alar

- Los ocelos de las alas traseras, tanto por el anverso como por el reverso

Por tamaños (cuestión difícil de

valorar hasta que se tiene una experiencia un tanto dilatada de observaciones

en el campo), la Lasiommata megera destaca por ser la de menor tamaño de las

tres, seguida de la Pararge aegeria y de la Lasiommata maera, que por lo tanto

es la mayor de las tres.

Pasemos a continuación al

análisis más detallado de los caracteres diferenciadores a los que antes

hacíamos referencia (*AD= Alas delanteras; AT= Alas traseras):

- El ocelo próximo a la zona apical de las alas anteriores

- Apariencia de la celda

- Ocelos de las alas traseras vistas por el anverso

|

| Diferencias en la serie de ocelos del anverso alas traseras de Pararge aegeria, Lasiommata megera y Lasiommata maera |

- Ocelos de las alas traseras vistos por el reverso

|

| Diferencias en la serie de ocelos del reverso de las AT de Pararge aegeria, Lasiommata megera y Lasiommata maera |

Etiquetas:

Celda,

diferencias,

Lasiommata maera,

Lasiommata megera,

Mariposa de los muros,

Nymphalidae,

Ocelo,

Pararge aegeria,

Pedregosa,

Saltacercas

lunes, 25 de noviembre de 2013

Para no confundir las Polyommatus icarus, Lysandra bellargus y las Aricia cramera

Muchas veces vemos en distintos

foros fotográficos dudas acerca de la identificación de determinadas especies

que por guardar cierto parecido acostumbran a confundir al observador

inexperto. Incluso, en determinadas ocasiones y debido a diversos factores como

el desgaste alar que conllevan las múltiples horas de vuelo, un posible ángulo

en escorzo de la toma, o la modificación de color ocasionada un hipotético

retoque fotográfico, pueden llegar a confundir a personas más iniciadas en la materia.

Entre los licénidos, el caso que

nos ocupa es el que más reiteradamente aparece en dichos foros, la dificultad

que presenta para muchos aficionados la distinción entre individuos de Polyommatus icarus, Lysandra bellargus y Aricia cramera cuando el lepidóptero

de la fotografía está retratado con las alas plegadas en vertical.

Tres serán los focos

fundamentales en los que debemos de fijar nuestra atención:

·

la presencia o no de un punto cercano a la zona basal en el reverso de las alas delanteras

·

la coloración

de las fimbrias (ajedrezadas o no)

·

la colocación o dibujo que presenta el conjunto de máculas negras presente en el

reverso de las alas traseras.

Zonas clave en las que fijarse para distinguir los licénidos que nos ocupan

(en la foto un macho de Polyommatus icarus)

El siguiente flujograma nos servirá (habiendo descartado otras especies y teniendo la certeza de que se trata de una de estas tres: Polyommatus icarus, Polyommatus bellargus, Aricia cramera) para, guiándonos por nuestra foto

saber cual es la especie en cuestión:

saber cual es la especie en cuestión:

A continuación se muestran estos caracteres diferenciadores en tres fotografías, una para cada especie:

Diferencias entre Polyommatus icarus, Lysandra bellargus y Aricia cramera

- Aricia cramera

- Lysandra bellargus (Lysandra bellargus)

|

| Lysandra bellargus (Lysandra bellargus) |

- Polyommatus icarus

|

| Polyommatus icarus Nota: hemos hecho referencia a Polyommatus icarus durante toda la entrada, es necesario recordar que Polyommatus celina es otra especie de similar apariencia que vuela también por la Península. Aunque generalizando mucho, podemos decir que icarus vuela por los dos tercios norte de la Península Ibérica mientras que Celina lo hace por el restante tercio sur, aunque como bien es sabido, existen excepciones y zonas donde comparten vuelo. Para saber más puedes consultar este enlace que hace referencia a estudios moleculares realizados a ambas especies y donde nos cuentan un poco más acerca de su distribución en Europa y Península Ibérica. |

Etiquetas:

Aricia cramera,

caracteres diferenciadores,

diferencias,

fimbrias,

Lysandra bellargus,

Polyommatus bellargus,

Polyommatus celina,

Polyommatus icarus

lunes, 11 de noviembre de 2013

El sexo de las mariposas (I): sencillas claves visuales para aprender a discernir machos y hembras

Cuando como puros aficionados nos acercamos al estudio del mundo de los lepidópteros, inicialmente nuestros primeros esfuerzos siempre suelen ir dirigidos a la identificación de las distintas especies que vuelan cerca de nuestros hogares, ya sea en nuestro pueblo o concejo, en nuestra provincia, en nuestra comunidad autónoma o incluso directamente las que vuelan por el país en el que vivimos.

Pasado un tiempo, y tras este primer esfuerzo lleno de valiosas recompensas (en forma de nueva primera cita para nuestro catálogo particular de observaciones), tratamos de ir un poco mas allá y averiguar algún aspecto más de esas especies que ya conocemos. Ya no nos basta con saber que estamos ante una Pararge aegeria o ante una Colias crocea, ahora queremos saber además si se trata de un macho o una hembra, cual es la planta nutricia de la cual se alimentan sus orugas y cual es el aspecto de estas últimas.

Así, si además de disfrutar simplemente con la observación directa de estos maravillosos seres, vamos acumulando material fotográfico de nuestra propia cosecha, podremos elaborar un interesante catálogo fotográfico o base de datos fotolepidopterológica donde además de esa escogida foto del imago de una determinada especie, figure alguna de su planta o plantas nutricias, de su oruga, y del imago en sus dos vertientes sexuales, macho y hembra.

Si somos muy exquisitos y tenemos esa suerte y un buen ojo "de campo", incluso podremos acompañarlas también del huevo y de la crisálida... muchos cromos pues son los que hacen falta para completar nuestra colección.

Si somos muy exquisitos y tenemos esa suerte y un buen ojo "de campo", incluso podremos acompañarlas también del huevo y de la crisálida... muchos cromos pues son los que hacen falta para completar nuestra colección.

Al hilo de todo esto, y viendo los comentarios que surgen alrededor de muchas fotos publicadas en nuestro muro de Facebook de Mariposas y orugas, o en otros donde también se comparte, enseña, aprende y discute sobre lepidópteros, se nos ha ocurrido hacer esta entrada donde trataremos de ayudar al lector a discernir el sexo de algunas de las mariposas más comunes que vuelan por el territorio peninsular español y portugués.

Y por una vez ella será la protagonista, la que comentaremos en primer lugar, y es que bien que lo merece la que quizás sea la mariposa más común en nuestro territorio (y por ello la que en muchas ocasiones menos caso le hagamos): la Mariposa de los muros, Pararge aegeria.

- Pararge aegeria

El principal carácter en el que se deberá fijar el observador inexperto para poder diferenciar al macho de la hembra de esta elegante mariposa se encuentra en el par de las delantero, donde sobre el fondo de color marrón característico, se presenta un conjunto de manchas anaranjado-amarillentas. En los machos, ambos colores están prácticamente al 50%, o predomina el marrón sobre el anaranjado. En las hembras sin embargo, el color predominante es el que aportan las manchas anaranjadas, más grandes que en los machos y por lo tanto ocupando una mayor superficie alar.

Diferencias entre machos y hembras de Pararge aegeria

- Colias crocea

Esta mariposa tiene la peculiaridad de que prácticamente nunca se posa con sus alas abiertas, por lo que si deseamos una foto con esa pose tendremos que hacérsela en vuelo o en el instante justo del despegue. Esta particularidad nos va a dificultar la identificación del sexo por medio de fotografías, ya que con las alas plegadas, son bastante similares.

Si estamos en el campo deberemos fijarnos en la mancha negra que presentan estas mariposas en el área submarginal de sus dos pares de alas, así, si el negro es uniforme, estaremos ante un macho, mientras que si este fondo negro aparece salpicado de una serie de manchas amarillentas, la que tendremos ante nosotros será una hembra.

Con las alas plegadas, en bastantes ocasiones podremos también atinar con su sexo, dependerá del efecto de trasluz. Así muchas veces, y al trasluz se consigue intuir el salpicado de manchas amarillas sobre el fondo negro al que antes hacíamos referencia, señal inequívoca de que estaremos ante una hembra.

Diferencias entre macho y hembra de Colias crocea

Además de las formas amariloanaranjadas, la Colias crocea presenta 2 formas más que afectan a un 10% de los ejemplares. La forma hélice de color cremoso y la forma helicina, prácticamente blanca. Averiguar aquí el sexo es bastante sencillo, ya que estas dos formas o variantes solamente se dan en ejemplares de sexo femenino.

Colias crocea forma hélice (siempre son hembras)

- Anthocharis cardamines

La que nos ocupa a continuación no presenta dificultad alguna a la hora de identificar su sexo. El acusado dimorfismo sexual de la Anthocharis cardamines se manifiesta en la mancha que presentan hacia el ápice de las alas delanteras. Si dicha mancha es grisácea se trata de una hembra, mientras que si el color que presenta es anaranjado, lo que tenemos ante nuestros ojos es indudablemente un macho.

Diferencias entre macho y hembra de Anthocharis cardamines

- Pieris rapae, brassicae, napi & manni

Para diferenciar los sexos de estos cuatro piéridos nos deberemos de fijar en el par de alas delanteras, donde aparecen o no un par de manchas negras características, tal y como explicamos en su día cuando tratamos la identificación de piéridos (Véase Diferenciando piéridos sin dificultad: las pieris, las leptidea y la Aporia crataegi )

- Hipparchia statilunus

La Hipparchia statilinus es otra de esas mariposas a las que no les gusta posarse con las alas desplegadas, es por ello que para poder diferencias deberemos de fijarnos bien en el reverso alar del par trasero.

Tal y como se observa en la fotografía, las hembras de esta especie presentan una tonalidad general bastante más clara que los machos (esto vale también para el anverso alar), pero además, y quizás el rasgo más fácilmente visible y aclaratorio, sean las dos líneas tan fuertemente marcadas que presenta el macho en los límites de la zona discal, una que hace de "frontera" con la zona basal y la otra que lo hace con la zona post-discal, y que en el caso de las hembras son mucho más tenues, siendo la que hace de frontera entre la zona basal y discal casi imperceptible.

Tal y como se observa en la fotografía, las hembras de esta especie presentan una tonalidad general bastante más clara que los machos (esto vale también para el anverso alar), pero además, y quizás el rasgo más fácilmente visible y aclaratorio, sean las dos líneas tan fuertemente marcadas que presenta el macho en los límites de la zona discal, una que hace de "frontera" con la zona basal y la otra que lo hace con la zona post-discal, y que en el caso de las hembras son mucho más tenues, siendo la que hace de frontera entre la zona basal y discal casi imperceptible.

|

| Diferencias entre machos y hembras de Hipparchia statilinus |

Etiquetas:

Anthocharis cardamines,

Colias crocea,

diimorfismo sexual,

helice,

helicina,

hembra,

hembras,

macho,

machos,

Pararge aegeria,

Pieris brassicae,

Pieris ergane,

Pieris manni,

Pieris rapae,

sexo,

sexos

sábado, 19 de octubre de 2013

jueves, 3 de octubre de 2013

Las mariposas del Sadar

Corren tiempos de crisis, y

todos, las personas, las distintas administraciones, las entidades e

instituciones públicas y privadas, debemos en mayor o menor medida apretarnos

el cinturón para capear el temporal que está cayendo.

Por norma general, los de a pie optamos

por reducir gastos sobre todo en artículos o actividades “prescincibles” en

estos duros momentos, tratando de adecuar con un mayor o menor nivel de éxito

(y según las posibilidades de cada cual) nuestros presupuestos a aquellas

necesidades más imperiosas y cotidianas, esperando la llegada de tiempos

mejores, que llegarán, seguro que llegarán…

A nivel institucional, las

administraciones (hablo en su conjunto, gobernadas por quienes las gobiernen…

unos aquí y otros allá), presumen de actuar de manera parecida, recortando

gastos dedicados a actividades, bienes, o servicios considerados como “fácilmente

prescindibles” en estos momentos…, lo malo es que las primeras damnificadas, “casualmente”

suelen ser siempre las partidas destinadas a cultura y por qué no!, a medio

ambiente, ámbitos “no productivos” (… y yo me pregunto, ¿seguro que NO son

productivos ….?).

Es por ello por lo que me

sorprendió muy gratamente la iniciativa un pequeño ayuntamiento navarro, el Ayuntamiento del Valle de Aranguren (con

sus apenas 8.000 hab.), quien a finales de mayo del presente año 2013 editaba y

presentaba públicamente una publicación (de carácter gratuito) destinada a dar

a conocer la riqueza lepidopterológica del valle a quien da nombre.

|

| Portada de la guía de Mariposas del Valle de Aranguren |

La publicación es estupenda, una

cuidada edición bilingüe castellano/euskera ilustrada con magníficas

fotografías, donde sus autores, Yeray Monasterio y Ruth Escobés (miembros de la

Asociación Zerynthia), nos presentan además de el casi centenar de ropalóceros

que vuelan por el valle que riega el Sadar, un pequeño conjunto de heteróceros entre

el que destaca sin duda alguna la reina de las noches peninsulares, la bella Actias isabellae (Graëlls, 1849).

Cuidada edición la de la monografía

Sabia decisión la del

Ayuntamiento del Valle de Aranguren, consciente de que actuaciones de este

tipo, además de poner en valor los recursos naturales del lugar y difundirlos

entre la ciudadanía (muchas veces desconocedora de los grandes tesoros que se

esconden a pocos kilómetros de sus viviendas), sirven de tarjeta de

presentación de estos enclaves a muchos otros que residen en lugares más

distantes, convirtiéndose en verdaderos recursos turísticos…, y es que el

“turismo de naturaleza”, tal y como indican muchos de los últimos informes en

materia turística, es una tendencia en auge… lo que demuestra que el medio

ambiente (y la cultura), aunque a muchos les cueste verlo … SÍ que generan

riqueza…

Coincidencia o puede que una

especial sensibilidad la navarra para con los lepidópteros, el caso es que hace

poco más de dos años, y a muy pocos kilómetros del Valle de Aranguren, siguiendo

el cauce que marca el río Sadar, el propio Ayuntamiento de Pamplona, dentro de

una magnífica colección de monografías dedicadas al estudio y puesta en valor

de la biodiversidad urbana de Pamplona, incluía ya un volumen dedicado al

apasionante mundo de las mariposas diurnas que vuelan por la bella localidad pamplonica…

Colección de Biodiversidad Urbana de Pamplona

Mi más sincera enhorabuena pues a

ambos ayuntamientos y a sus correspondientes concejalías de Medio Ambiente, y a

todos aquellos que obran en similar dirección, como el caso de Pontevedra por

ejemplo, con sus publicaciones dedicadas al estudio de la Biodiversidad existente

en enclaves tan interesantes como A Xunqueira de Alba, el río Lérez, etc., o el de los Ayuntamientos de Arnedo, Cornago, Herce y Préjano, con su guía de Mariposas diurnas fáciles de ver en Arnedo, Cornago, Herce y Préjano, por llevar a cabo iniciativas de este tipo,

sobre todo en tiempos donde tristemente y como ya hemos apuntado, la tijera

suele apuntar siempre hacia una misma dirección.

[Actualización]: Recientemente he recibido los 2 volúmenes que componen la obra de Emili Requena i Miret "Papallones de la comarca d'Anoia", una obra editada por el Ajuntament d'Igualada entre los años 1982 y 1987. Felicidades pues también a este ajuntament por llevar a cabo iniciativas de este tipo.

[Actualización 2019]: Recién salida del horno, la guía de Mariposas de Alpedrete, otro ayuntamiento al que felicitar en su decidida apuesta por la divulgación de la biodiversidad gracias a la publicación de una interesante y completa serie de guías sobre los diferentes valores naturales existentes en dicho municipio.

[Actualización]: Recientemente he recibido los 2 volúmenes que componen la obra de Emili Requena i Miret "Papallones de la comarca d'Anoia", una obra editada por el Ajuntament d'Igualada entre los años 1982 y 1987. Felicidades pues también a este ajuntament por llevar a cabo iniciativas de este tipo.

[Actualización 2019]: Recién salida del horno, la guía de Mariposas de Alpedrete, otro ayuntamiento al que felicitar en su decidida apuesta por la divulgación de la biodiversidad gracias a la publicación de una interesante y completa serie de guías sobre los diferentes valores naturales existentes en dicho municipio.

|

| Mariposas diurnas fáciles de ver en Arnedo, Cornago, Herce y Préjano |

|

| Papallones de la comarca d'Anoia |

Etiquetas:

Actias isabellae,

Biodiversidad,

Lérez,

Mariposas,

Pamplona,

Pontevedra,

Publicaciones,

Sadar,

Turismo de naturaleza,

Valle de Aranguren,

Xunqueira de Alba

jueves, 19 de septiembre de 2013

Diferenciando piéridos sin dificultad: las Pieris, las Leptidea y la Aporia crataegi

La gran familia de los piéridos está

representada en la Península Ibérica por dos docenas de especies. Son mariposas

en las que predominan fundamentalmente

los tonos blancos, verdes (más o menos pálidos) y amarillentos. Con un vuelo más

o menos pausado estas mariposas de tamaño medio suelen estar en ocasiones

salpicadas de pequeñas manchas negras que muchas veces nos ayudarán a

diferenciar especies, o, incluso dentro de la misma, cuales son los machos y cuales

las hembras.

A continuación se establecen unas

pequeñas claves visuales que nos ayudarán a diferenciar algunas de estas

especies.

Es importante señalar que para la correcta interpretación del texto el lector deberá familiarizarse mínimamente con la terminología empleada a la hora de hablar de la morfología de los lepidópteros. Para ello puedes acceder a través del siguiente enlace.

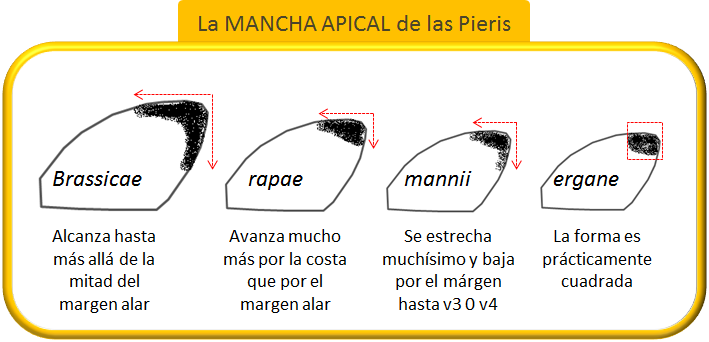

Pieris rapae, manni, reali, brassicae y napi

Si bien por cuestiones de tamaño la

Pieris brassicae destaca sobre el

resto de compañeras de género por presentarse como la más grande, a ojos del

observador inexperto este carácter puede resultar de difícil interpretación en

el campo. Es por ello por lo que a la hora de diferenciar estas cinco especies

nos fijaremos en un aspecto clave de su “indumentaria”, un lugar concreto donde cada una de

ellas presenta un patrón que le es propio: la mancha negra del ápice en el par

de alas delantero (carácter fácilmente observable tanto por el anverso del ala,

como por el reverso, ya que en la mayoría de las ocasiones es posible apreciar

por el reverso los dibujos o manchas del anverso gracias al efecto del trasluz en

las alas).

Tal y como se aprecia en el

esquema anterior, en el caso de la Pieris

brassicae esta mancha (con forma de boomerang) aparece muy marcada, de un negro bastante vivo, avanzando

bastante tanto por la costa como por el margen del ala.

Pieris brassicae, se aprecia la mancha negra apical

Para diferenciar machos y hembras

nos fijaremos si presenta o no un par de manchas negras adicionales a modo de

lunares en el anverso de las alas delanteras, en caso afirmativo estaremos ante

una hembra, mientras que si no los presenta tendremos ante nosotros un macho.

Pieris brassicae, una hembra

En el caso de la Pieris rapae esta mancha apical se

extiende bastante más por la costa que por el margen alar tal y como se aprecia

en la siguiente fotografía.

Macho de Pieris rapae y su mancha apical

Para diferenciar machos y hembras

nos fijaremos en el par de manchas negras adicionales a modo de lunares que

presenta en el anverso de las alas delanteras. Si son de un negro más o menos

intenso estaremos ante una hembra, mientras que si la tonalidad es más bien

pálida estaremos ante un macho.

Pieris rapae, una hembra (compárese con la anterior)

La Pieris manni presenta la mancha apical en cierto modo parecida a la

P. rapae, si bien y aunque de manera muy estrecha y casi difuminada,

en este caso se extiende hacia abajo por el margen alar llegando en ocasiones a

la vena 4.

Machos y hembras de manni se

diferencian como en el caso de la P.

rapae por el mayor o menor tamaño e intensidad del negro en las manchas de

las alas delanteras, siendo las hembras las que las presentan más grandes y con

un negro más oscuro.

Por su parte, la mancha del ápice

alar de la Pieris ergane, se

caracteriza por presentar una forma prácticamente cuadrada.

Machos y hembras de ésta se

diferencian aplicando las mismas reglas que para las dos anteriores.

Nos queda por analizar la quinta

de las Pieris peninsulares, la Pieris

napi. La hemos dejado para el final por ser la de más fácil identificación

de las cinco o la que difiere más notablemente de entre todas ellas, y es que

más que en la mancha negra apical, para identificar correctamente a esta

mariposa bastará con que nos fijemos en las venas, donde comprobaremos que están recubiertas de verde grisáceo, un aspecto que queda mucho más patente por el

reverso que por el anverso alar, donde también se observa pero en menor medida.

Pieris napi

Para diferenciar machos y hembras

aplicaremos la misma fórmula que para las anteriores.

Pieris napi en cópula, obsérvense las diferencias entre macho y hembra

Geográficamente, brassicae, rapae y napi las podemos

encontrar por prácticamente toda la Península Ibérica. La manni donde más abunda es en la España mediterránea, mientras que la

ergane se encuentra mucho más

localizada en enclaves del norte de León y Palencia, Norte de Aragón y Cataluña

y algún otro enclave del centro/este peninsular.

Las Leptidea (sinapis, reali )

En territorio peninsular vuelan

dos especies del género Leptidea prácticamente imposibles de diferenciar a

primera vista, la Leptidea sinapis y

la Leptidea reali (quizás la segunda

con la pigmentación un tanto más oscura que la primera ...).

Ambas Leptideas presentan un

aspecto sumamente frágil y delicado (igual que su vuelo) que las diferencian sin dificultad del resto

de piéridos peninsulares.

Si retomamos el análisis de la

mancha negra apical del par delantero, en éstas la forma es redondeada (más

clara en la primera que en la segunda generación).

Leptidea sinapis, delicada, frágil, pausada

Las hembras se diferencian de los

machos por presentar la mancha negra apical mucho más clara, menos negra y más

grisácea (llegando en las de segunda generación a estar prácticamente ausente).

Leptidea sinapis

Aporia crataegi

La que a continuación nos ocupa es una mariposa de gran porte y que

no plantea confusión posible debido al exclusivo diseño que presenta en sus

alas, donde el color blanco del fondo solamente se ve interrumpido por el juego

de líneas negras que dibujan las venas a lo largo y ancho del miembro volador. Estas líneas

son muy finas y definidas por lo que la confusión con la Pieris napi no es posible.

Aporia crataegi, compárese su nervadura con la de la P. napi

Etiquetas:

Ápice,

Aporia crataegi,

Leptidea reali,

Leptidea sinapis,

Pieridae,

Pieris brassicae,

Pieris ergane,

Pieris manni,

Pieris napi,

Pieris rapae

jueves, 29 de agosto de 2013

Nunca las verás posadas con las alas abiertas: las Coenonymphas ibéricas

El género Coenonympha, del cual en el continente europeo se cuentan 16 especies (alguna más según diversos autores), se encuentra encuadrado dentro de la gran familia Nymphalidae: mariposas de tamaño y coloración variable, donde predominan las medianas/grandes y las coloraciones anaranjadas/marrones.

Los imagos de esta gran familia presentan el primer par de patas bastante peludo, extremadamente corto y no funcional para la marcha.

Son mariposas que por norma general presentan un escaso dimorfismo sexual, en la mayoría de los casos limitado a pequeñas diferencias de tamaño y las manchas androconiales. Muchas de ellas (tantas que hasta hace poco tiempo la sistemática las consideraba una familia aparte: “Satyridae”) están adornadas con uno o más ocelos que utilizan para sus estrategias defensivas.

Coenonympha pamphilus

Coenonympha glycerion

Por lo que respecta a la Península Ibérica, este género

Coenonympha está representado por cuatro especies diferentes:

Todas ellas son mariposas de vuelo bajo (respecto al suelo)

y al igual que las Colias, no les

gusta posarse con las alas abiertas, así, cuando se posan bien sea para reposar

simplemente, para establecer labores de vigilancia o para libar un apetecible

trago de néctar, acostumbran a hacerlo siempre con las alas replegadas en

vertical sobre el abdomen.

Coenonympha pamphilus

(Linnaeus, 1758)

Con una envergadura alar de entre 25-30 mm aproximadamente,

la Níspola que es como se conoce

comúnmente a esta mariposa, es la más pequeña de las cuatro y quizás la más

abundante.

La Coenonympha pamphilus es una mariposa de color anaranjado

con finos bordes marginales grisáceos, además, presenta un pequeño ocelo oscuro

cerca del ápice en el anverso de las alas anteriores, el cual es fácilmente observable en el reverso

de las mismas. Los ocelos de la zona post-discal del reverso de las alas

traseras suelen ser vestigiales o presentarse prácticamente ausentes.

Coenonympha pamphilus en posadero

Dimorfismo sexual poco acusado, limitado a un oscurecimiento alar en la zona basal en el reverso de las

alas traseras, de manera mucho más acusada en el macho que en la hembra

(ligeramente más grande que el macho).

Polivoltina de febrero a octubre (vivoltina en Galicia), sus

orugas se alimentan de gramíneas (Poa annua, Poa pratensis, etc.). Un hecho curioso es que no todas las orugas

nacidas durante la primera generación

primaveral crisalidan para convertirse en imago, aparearse y dar lugar con posterioridad a la segunda

generación, y es que parte de ellas, y al pie de sus plantas nutricias, entran

en un estado de hibernación que durará aproximadamente un año, hasta la próxima

primavera, momento en el que “despertarán” del largo letargo, completarán su

fase alimentaria, crisalidarán para convertirse finalmente en la primera

generación de imagos del año siguiente.

Vigilando el territorio ...

Presente prácticamente en todo el territorio de la Península

Ibérica y Archipiélago Balear no la encontraremos sin embargo si nos

desplazamos a las Islas Canarias, Madeira o Azores.

Pequeño macho de Coenonympha pamphilus

Coenonympha dorus (Esper,

1782)

Esta especie de apariencia bastante variable según las

latitudes en las que se encuentre, es ligeramente

más grande que la anterior y se le conoce comúnmente como Velada de negro.

Un poco más oscura que la anterior y con los bordes alares

más marcados que la pamphilus. Los ocelos de la zona post-discal del reverso de

las alas traseras acostumbran a estar mucho más marcados que en el caso de la anterior,

si bien nuestro caso esta regla se rompe ligeramente ya que la subespecie bieli

que es la que vuela por aquí los presenta más pequeños (en ocasiones incluso

vestigiales). La zona post-discal del reverso de las alas posteriores de esta

especie es de color cremoso, y los ocelos de s4 y s5 (cuando aparecen) se

encuentran sensiblemente desplazados del resto, más hacia la zona submarginal

del ala.

Coenonympha dorus bieli

De tamaño prácticamente

similar, los machos se diferencian de

las hembras por presentar una tonalidad bastante más oscura que la de

ellas.

Univoltina durante los meses de junio a mediados de agosto,

sus orugas se alimentan también de diversas gramíneas como la Poa pratensis.

Otro ejemplar de Coenonympha dorus,

mas ocelada que la anterior

De muy amplia distribución a lo

largo y ancho de toda la península, no la encontramos en los archipiélagos más

importantes de España y Portugal.

Coenonympha arcania (Poda,

1761)

La Macha leonada (nombre

común con el que se conoce a esta tercera especie) se presenta un pelín mayor

en tamaño que la anterior, con una envergadura alar de entre 28 y 35 mm.

Cromáticamente, por lo que se refiere al anverso alar,

presenta las alas posteriores de color parduzco oscuro.

El par anterior es de color anaranjado, con un grueso borde del mismo pardo que las traseras hacia la zona submarginal, bastante más grueso en el caso de los machos que en el de las hembras.

El par anterior es de color anaranjado, con un grueso borde del mismo pardo que las traseras hacia la zona submarginal, bastante más grueso en el caso de los machos que en el de las hembras.

Coenonympha arcania

En el reverso de las alas posteriores presenta una banda de

color crema en la zona post-discal limitada hacia la zona submarginal por una

hilera de vistosos ocelos con vértice amarillento y bordes de color claro

anaranjado.

Vuela en una sola generación entre los meses de junio y

agosto. Sus orugas se alimentan de gramíneas como la Poa pratensis, Holcus

lanatus, etc.

En la Península Ibérica vuela por la mitad norte.

La misma Coenonympha arcania en otra pose

Coenonympha Glycerion

(Borkhausen, 1788)

La última de las coenonymphas ibéricas es la Castaño morena, nombre común con el que se conoce a la más grande de

todas, la Coenonympha glycerion.

La Coenonympha glycerion y su collar de ocelos

Los machos son de color parduzco amarronado con apenas tonos

anaranjados en el anverso alar. Las hembras son más vistosas, con las alas

delanteras anaranjadas y las traseras pardas.

En el reverso de las alas posteriores presenta un arco

completo de ocelos con vértice y bordes blanco-amarillentos a la altura de la

zona post-discal.

Coenonympha glycerion en posadero

En el territorio español vuela la subespecie iphioides,

la cual presenta unas marcadas bandas de color anaranjado en la zona antemarginal de las alas, habiendo autores que la llegan a considerar como una

especie distinta…

La Castaña morena a ras de suelo

Del mismo modo que la arcania, vuela en una sola generación

entre los meses de junio y agosto. Sus orugas se alimentan de gramíneas como la

Poa trivialis, Poa annua, Poa pratensis, etc.

La misma sobre la hierba

En la Península Ibérica vuela por la mitad norte, si bien en

zonas costeras su presencia es muy rara.

Etiquetas:

Coenonympha arcania,

Coenonympha dorus bieli,

Coenonympha glycerion,

Coenonympha pamphilus,

Coenonymphas,

Colias crocea,

Nymphalidae,

Poa annua,

Poa pratensis,

Poa trivialis,

Satyridae

Suscribirse a:

Comentarios (Atom)

.JPG)

.JPG)